こんにちは!フォーウェイグループ広報チームです。

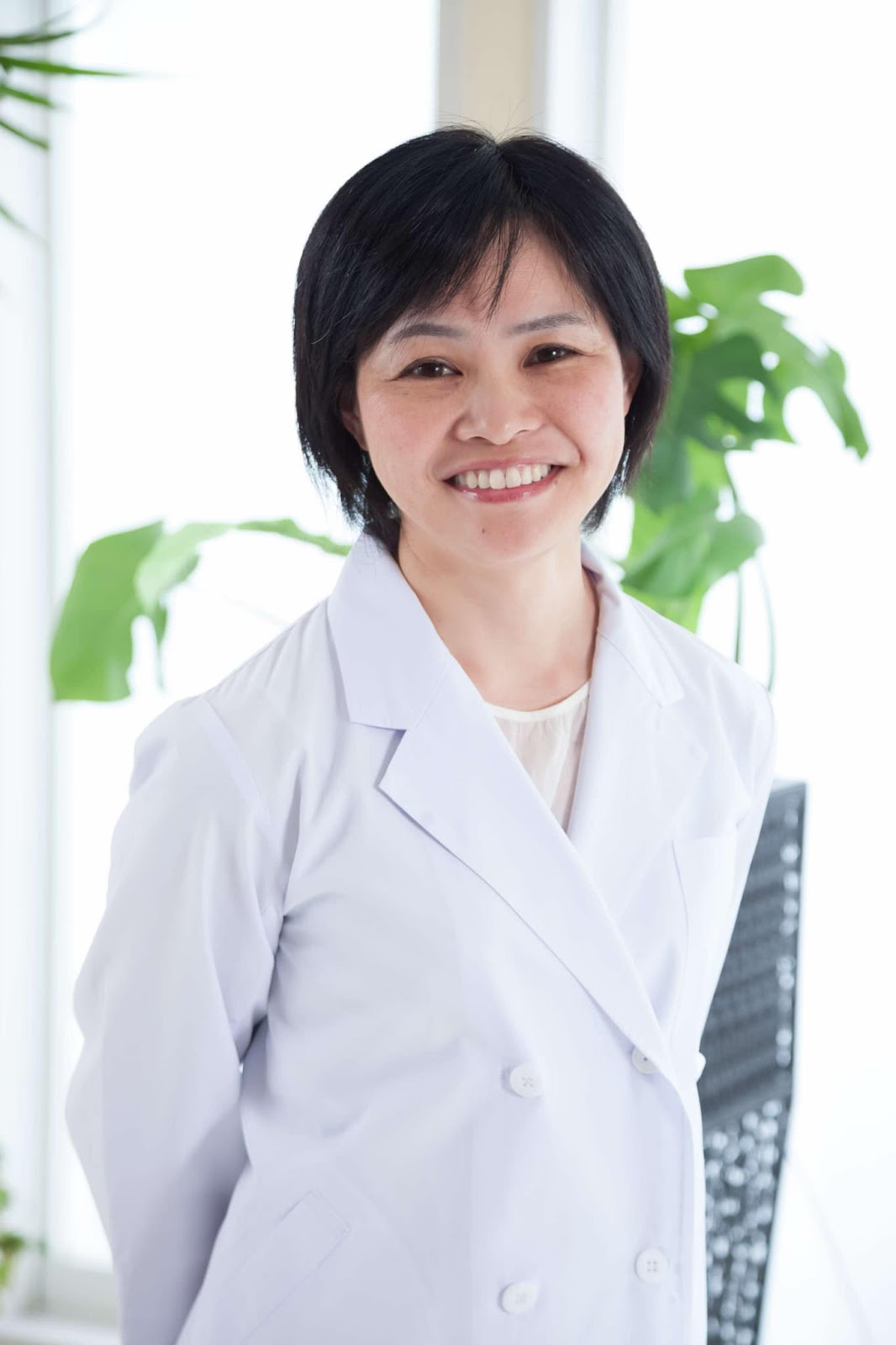

今回は、フォーウェイのプロデュースで『女性の悩み解決大全』を出版された、シックスセンスラボ株式会社の石川奈穂子社長にお話を伺いました。

当初の想定を大きく超えて広がっていった、出版効果の実情に迫ります。

インタビュイー/

石川奈穂子(シックスセンスラボ株式会社 代表取締役)

シックスセンスラボ株式会社 代表取締役

1965年福岡県生まれ。大学を卒業後、株式会社リクルートに入社。企画営業にて実績が認められ、数々の社内表彰を受ける。その後、リクルート専属広告代理店として独立。

その後、34歳で第1子、41歳で第2児を出産。出産を契機として自身と子どもの健康の悩みに向き合い、2008年にシックスセンスラボ株式会社を設立。女性のためのサプリメントの開発を開始。2015年、九州大学ビジネス・スクールの成長志向MBAプログラムを修了。 |

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ 代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

顧客の”ファン化”施策として出版を選んだ

ーー石川社長が出版を決断された背景には、どんな狙いがありましたか?

ー石川

企業としての信頼性を高め、既存のお客様や新規のお客様のファン化を進めたかったんです。

もともと当社は、LTV(ライフタイムバリュー、一人の顧客が対象企業から生涯で購入する総額のこと)の高さが強みになっています。一回サプリメントを購入してもらったら、リピートで買い続けてくれる割合が高いんですね。継続していただける期間も業界の平均より長いんじゃないかと思います。

LTV向上のために力を入れて取り組んでいるのが、一度商品を買ってくれたお客様との継続的なコミュニケーションです。自社で運営する情報メディア「PURAVIDA(プーラヴィータ)」を通じた健康に関する情報のご案内や、カスタマーサポートチームによる働きかけなどによって、お客様との距離を近づける努力をしています。

その結果がLTVの高さに表れているのかと思います。

そして、私自身が60歳を前に節目を感じていたタイミングで、当社のことを皆さんにもっとよく知ってもらうために、もう一段ステップアップできるような取り組みを考えていました。

そんなときにフォーウェイさんに提案を頂いて、出版というのは良いなと。悩んだ末に決断しました。

ーー石川社長の本は、「どんな企画にするのか」でたくさん議論をしましたね。

ー出版は決めたものの、私なんかに書けるの?という不安が広がってきてしまって。ご心配おかけしました(笑)

実は以前に別の出版社から「自伝を出しましょう」という提案を受けたこともあるんですが、知名度のない私が自伝を書いても読まれないだろうと思ってお断りしたんです。

フォーウェイの編集さんからは最初、当社の主力ラインナップである「つむゆい」をはじめとした商品の根本思想である、東洋思想の「五行論」をベースにした健康本の企画を提案していただきました。

ーー最終的には、五行論の話も多少含めつつ、違った方向の企画になっていきましたね。

ー石川

健康理論を本にするといっても、私は健康をテーマにしたビジネスをやっていますが、医師などの肩書きがあるわけではないので。医学的な内容を正面から語って、それが著書になるのに抵抗感を覚えたんです。

本というのはそれだけで信頼性があると私は思いますから、それだけに何を言うかより誰が言うか、という部分に気を配りたいなと。ドクターでもないのに医学の専門領域で無責任に発信しているような見られ方を招くのは避けたかったんです。

そうした議論の結果、私自身の人生経験に触れながら、女性が抱く人生の悩みに回答していくような、自己啓発系の企画をフォーウェイさんに提案してもらい、これなら”私ならでは”の本にできそうだなと思いました。

「何一つ諦めることなく、女性に生涯にわたり輝いてほしい」というのが、当社を経営するうえで私が常に考えてきたことです。そうした思いを一冊にできるのなら、この企画がいいなと。

ーー企画書づくりにしっかり時間を使った分、原稿を作るためのインタビューはスムーズでしたね。

ー石川

お手伝いいただいたライターさんが素晴らしかったので。もともと女性向けの有名雑誌にいらした方で私より少し年上ということで、優しくも力強く導いていただきました。

私は決してお話が得意なほうではないんですが、本当にうまく引き出してくれて、私の言葉に落とし込んでくれました。できあがった原稿を古くからの知り合いに見せたら「そばに石川さんがいて語りかけられているような感覚になりました」と言ってくれて、プロってすごいなと思いました。

ーー実は石川社長に初めてお会いしたときから、「このライターさんしかいないな」とピンときていました。うまくマッチングして良かったです。出版された後は、何か変化はありましたか?

ー石川

いろいろと「想像以上」でした。

本を出して早い段階でやったのが、すでに当社の商品を購入いただいたことのあるお客様へのプレゼントキャンペーンです。

結果は、なんと当初私たちが想定していた数の6倍を超える応募がありまして。うれしい悲鳴でした。

しかも、本をプレゼントしたお客様から感想のメールを続々と頂いたんです。「ふだんサプリを買っている会社の社長さんがこんな考えを持っているんだと知って、シックスセンスラボのことがもっと好きになりました」というような。泣いちゃいますよね。

もちろん感想だけではなく、出版後にお客様の平均LTVも上がっている感触があります。

ーー新規のお客様獲得で成果はありましたか?

ー石川

当社は自社ウェブメディア経由の流入が新規のご購入のほとんどを占めるんですが、自社ウェブメディアに「出版実績」が乗ってきたことで勢いがブーストされた実感はありますね。Instagramなど他の発信施策との相乗効果もあり、本が当社を差別化する強い武器になっています。

サプリメントの同業さんはたくさんありますが、社長が本を出版している企業はそうそうないですからね。

あとは副次的な効果として、大学や企業からの講演依頼もいくつか舞い込んできました。こうしたものも実績としてブランディングになりますから、嬉しいお話です。

総じて、あらゆる場面での当社の信頼性が出版前と全然違うと感じています。

ーーこのインタビューの開始前の雑談で、直近でも大きなチャンスの獲得があったとおっしゃっていましたね。

ー石川

そうなんです!とある通販番組から出演のオファーを頂きました。その番組は出演料を払ったら出られるようなシステムではなくて、新規で取り上げられる商品はすごく少ないので、出版が後押しをしてくれたと思います。

番組の方にお会いする機会があった際に「本を出してるんです」と書籍を渡したら、スタッフさんの反応がすごく良くて。「出版はいいですね、出演される際に本を並べておいたりすると視聴者の反応も良いんです」などと言ってすごく興味を示していただきました。そこから出演のお話はスムーズに進みましたね。

当社としては皆さんに商品を認知していただく貴重な機会になるので、今、番組用の新製品の開発など準備を進めているところです。

ーーすごい話に発展していますね。最後に、本も起点としつつ、これからのシックスセンスラボをどう展開していこうと考えていますか?

ー石川

当社の認知度をさらに高めていく活動と、強みである商品とサービスの品質を磨いていく活動の両輪ですね。

当社は方針として高コストのテレビCMなどを使わないので、YouTubeだったり他の新たな施策で、より広くブランドを知っていただこうと計画しています。

あと商品については、目先のイメージ戦略ではなく、品質本位のスタンスを追求します。もともと自分がサプリメント業界を担当する営業職をやっていて、品質の低い製品を高単価で売っている企業がある実態を見て、「私が本物を届けたい」という思いで起業したので。このスタンスはブレさせたくないですね。

またカスタマーサポートについても、社員が全員女性という特徴を活かし、販売がゴールではなく、きめ細やかに寄り添う体制をより強化していきます。

ーーいたずらに拡大を追うのではなく、”本物”をしっかり提供できる土台のうえで無理なく伸ばしていくイメージですね。すばらしいと思います。本日はありがとうございました!

▼フォーウェイのブックマーケティングのご案内はこちら

「やりたいことは、楽しく仕事をすることです。そして、従業員にも楽しく働いてほしい。そこに愛があるかどうか、それがすべてだと思っています」

そう語ってくれたのは、株式会社ホートン社の代表取締役・齋藤さんです。重度訪問介護の分野に特化し、10年以上にわたって事業を展開してきた同社。今回は、事業の現在地と未来の展望についてお話をうかがいました。

インタビュイー/

齋藤 信弥(株式会社HORTON 代表取締役 介護福祉士)

【プロフィール】

東京都生まれ。デザイン会社でキャリアをスタートし、カメラマンのアシスタントとして撮影現場に従事。退職を機に旅に出る。20代はバックパッカーとして各地を巡るなかで、写真活動やアルバイトを通じ、NPO団体などの福祉系活動にも関わる。

その経験を土台に、2013年に重度訪問介護に特化した株式会社HORTONを設立。現在は新宿・国分寺を拠点に、地域密着型の介護支援を展開している。 |

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ 代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

◉理念と実践がつながる現場へ

ホートン社は、重度障害者の方々への訪問介護を中心とした事業を展開しています。近年は従業員数が60名近くに増え、拠点も新宿と国分寺の2箇所へと拡大。組織としての転換期を迎えています。

その中で齋藤さんが強調するのは、理念と現場の“地続き感”です。

「どんなに立派な理念を掲げても、現場のスタッフに伝わらなければ意味がない。だから、採用時や研修時には、理念や行動指針の読み合わせをするようにしています。昔はそこまでやっていなかったんですが、やっぱり伝える努力をしないと、現場がバラバラになってしまう」

最近では、各拠点の責任者を集めて週1回のミーティングも行うようになり、組織としての一体感が醸成されてきているそうです。

そうした変化が生まれたのには、自分自身の内面が変わってきたことが大きいと齋藤さんは語ります。2024年にホートン社の10周年記念パーティーをホテルの会場で開いて従業員や取引先に感謝を伝えたことをきっかけに、日々、働いてくれる仲間への感謝を抵抗なく口に出せるようになったんだそう。それから、ホートン社の団結力が強まってきたと実感できるようになるまで、さほど時間はかからなかったといいます。

◉出版がもたらした、理念の共感と人の輪

同社では、以前フォーウェイの出版支援を通じて一冊の書籍を刊行しました。その書籍が思わぬ効果をもたらしたといいます。

「出版してから、“あの本を読んで応募しました”という方が増えました。会社の理念や現場の雰囲気が伝わるので、採用時のミスマッチが少なくなるんですよね」

それは単なる広報効果にとどまらず、従業員や利用者との関係構築にも良い影響を与えています。書籍を読んで、代表だけでなく代表の奥様の人柄にも共感する方も多いそうです。

「“ファン”とまでは言いませんが、距離が近く感じられるのだと思います」

奥様の智恵子さんは、より現場に近い位置での取り仕切り役を務める、現役の介護のプロ。ご夫妻に対して親近感を持って応募してきた社員は、その後の定着率も非常に良いのだそうです。

「当社の介護は難病患者専門で、いわゆる高齢者のお宅に訪問するヘルパーさんとは業務がかなり異なります。本のなかで実際に働くメンバーの姿や利用者さんの声をたくさん紹介したので、入社前後の理解のギャップを防げているのかもしれません」

◉難病訪問介護がもっと知られてほしい

ここ数年で、ALSなどの難病に対する社会的関心が高まり、在宅ケアや介護サービスへの期待も大きくなっています。しかしその一方で、重度訪問介護というサービス自体を知らず、適切な支援を受けられずに苦しんでいる患者さんやご家族もまだまだ多く存在しています。

「本当に必要としている人たちに、私たちのようなサービスがあることをもっと知ってもらいたい。その思いはずっと持ち続けています」

そう語る齋藤さんの言葉には、現場を見てきた人間だからこその切実な気持ちが込められています。

また、組織の内部にも変化の兆しが見えています。

「最近は、入ってきたばかりの新人を教えられるスタッフが増えてきて、それがすごくうれしいですね。以前はそういう層が少なくて、自分たちが直接教えるしかなかった。今は“教えられる人”が育ってきていて、組織としての土台が厚くなってきた実感があります」

これまでの蓄積が組織力として実を結びはじめている今、ホートン社は“次のフェーズ”に入ろうとしています。

◉自然な広がりを大切に

急激な成長を志向する企業が多い中、ホートン社は「自然な広がり」を重視しています。

「もちろん、拠点を増やすことも考えてはいます。でも、ただ人を増やして拡大するというよりは、“この人となら一緒にやれる”という仲間と自然に広がっていくのが理想です」

実際に、大阪で新規拠点を検討している話もありますが、担当者の意見を尊重して慎重に進めているとのこと。そもそも彼女は「ホートンは辞めたくない。でも大阪の実家に帰らないといけない」それなりの理由があったんです。その気持ちを汲んで「ならば、現地で一緒にやってみようよ」と。齋藤さんのトップダウン経営ではなく、全社的に「従業員がやりたいことを形にしていく」ボトムアップの文化がホートン社には根付いています。

「今でもリソースの問題ですべての依頼には応えられていないので、受け皿として一定の規模感は目指すべきなんだろうなと。ただ、難病訪問介護はとにかく現場のヘルパーがちゃんと育っていて、サービスの質が維持されていることが絶対的に重要。クオリティの担保を確信できていない状態でむやみに拡大することは考えていません」

◉これから出会うすべての人に、楽しみを

「これからどれだけの人たちに出会えるんだろう。それが楽しみなんですよ」

そう語ってくれた齋藤さんの笑顔は、過去でも現在でもなく、これからにしっかりと目を向けているものでした。

介護という分野には、どうしても「大変そう」「厳しそう」というイメージがつきまとうかもしれません。けれど、ホートン社が大切にしているのは、「楽しむこと」「愛を持つこと」「誠実であること」。その原点が、ひとりひとりの人生を丁寧に支えるという仕事に、自然と滲み出ているのだと思います。これからも齋藤さんは、人との出会いを楽しみにしながら、仲間とともに、無理なく、嘘なく、そして“楽しく”事業を続けていくのでしょう。

そのあり方こそが、介護業界に確かなあたたかさと新しい風を吹き込んでいると、あらためて感じさせられる時間でした。

再生可能エネルギー(以下、再エネ)分野において、長年にわたり情報発信と市場の橋渡し役を担ってきたのが株式会社グッドフェローズ社です。家庭用太陽光から産業用、蓄電池、そして発電所売買まで、エネルギー領域のあらゆるマッチングを支えています。

同社の核は、比較メディア『タイナビシリーズ』にあります。

2009年に会社設立後、メディア立ち上げを主導された佐伯淳二副社長は、当時まだ黎明期だった太陽光発電市場において、自ら記事を執筆しながら情報を発信されていました。現在までの『タイナビシリーズ』利用者は累計25万人超、非住宅用領域だけでも全国約50万件の太陽光発電所の約15%をタイナビシリーズ会員が占めるまでに成長しています。

グッドフェローズ社の事業についてと、再エネの未来について佐伯さんに聞きました。

インタビュイー/

佐伯 淳二(株式会社グッドフェローズ 代表取締役副社長 太陽光発電専門家)

富山県出身。海外でMBAを取得後、2009年、株式会社グッドフェローズに参画。

情報メディア「タイナビ」シリーズを立ち上げ、自ら記事執筆者として、家庭用太陽光から産業用、蓄電池、発電所売買まで幅広くカバー。

結果、国内再エネ設備50万件の約15%を非住宅用「タイナビシリーズ」会員が占めるなど、原発10基相当分の再エネ化へ寄与。

BSテレ東「日経プラス」出演を筆頭に、共同通信社や大手マスメディアの取材多数。

現在、自社メディア利用者数累計25万人を突破。安川電機製「パワコン販売台数4年連続No.1」。 |

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ 代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

◉見積もり一括サイトを“横展開”ではなく“縦に掘った”

グッドフェローズ社は、住宅用太陽光発電見積り比較サイト「タイナビ」をはじめ、蓄電池の見積もり比較サイトや再エネ投資物件サイトなど、再エネ×比較メディアの切り口で複数のサイトを運営しています。

主要サイト合わせて毎月2000を超える消費者からの問い合わせを太陽光設備販売店にマッチングし、収益を得るビジネスモデルになっています。

「反響の数をただ増やすのは簡単。お客様(販売店)の求める集客数に見合った送客を実現できるよう需要と供給をコントロールするのがポイントです。それにあたっては、フォーウェイさんに支援していただいているSEO(自然検索)によるサイト流入やCVR改善も大きな武器になっています」

グッドフェローズ社の最大の特徴は、単なる比較サイト運営企業にとどまらず、投資対象としての太陽光発電マーケットの成熟に貢献してきた点です。2010年からサービス提供を開始した『タイナビ』は、送客数やマッチング精度にこだわり続け、メーカーや販売施工店との信頼関係を地道に構築してきました。

「競合は数社ありますが、当社は他のIT企業のように比較サイトを再エネ以外の分野に『横展開』せず、太陽光というテーマをブラさずに再エネ業界に特化して『縦に掘った』。メーカーや販売店の協力を得て新モデルを柔軟に実装しつつ、太陽光に関する知見をもとに様々な領域にサービスを展開できている点が強みです」と佐伯さん。

太陽光関連の大手メーカーとも連携し、プロダクトによっては販売実績は業界トップクラス。さらに、比較サイト運営だけにとどまらず自社の営業部隊も保有しており、インターネットでの接点だけでは取りこぼしてしまう需要も漏らさない、強固な体制を築いています。

新電力の相次ぐ撤退やLNG高騰、原発再稼働など、業界を取り巻くリスクは年々変化していますが、「電気を使わなくなる時代は来ない」と佐伯さんは言い切ります。

◉メディア(IT)×リアルがもたらすハイブリッド型ビジネス

グッドフェローズ社は、メディアの発信力を活かして得た資産を用い、サービス力の向上に常に取り組んでいます。

たとえば、全国の発電所オーナーの約15%が『タイナビシリーズ』会員であり、情報提供やサポートを通じて中長期的な関係性を築いています。

「既存の会員様からの相談によって当社の収益が発生するケースも多いです。また、会員様とのコミュニケーションによって得られた情報は、クライアントであるメーカーさん等に価値を提供するうえでおおいに役立っています」

さらに、近年増え続ける銅線ケーブル盗難リスクに対応した防犯ソリューション『タイナビプロテクター災害補償制度』の提供や、再エネ業界に特化したM&A仲介事業など、再エネ領域における周辺支援サービスも幅広く展開しています。既存の安定収益にあぐらをかくことなく、再エネベンチャーとして常に新たな領域への挑戦を続けています。

「再エネに関することであれば、どんな相談でも応じられる。そんなブランドを築いていきたいと思っています」と佐伯さんは語ります。

◉法人にこそ知ってほしい、再エネ活用の新たな選択肢

現在、グッドフェローズは、再エネ電気のデメリットである不安定電源を安定電源化するために系統用蓄電池に力を入れています。

「法人需要家の間では再エネ電気の購入ニーズは年々高まっており、同時に電気を供給する電力会社も供給する電気の電源構成に対する非化石電源の割合(再エネ等)を高めなければなりません。

ただ、日本全国では太陽光発電で発電した電気が電気需要以上となる事で、電気を捨てる社会問題も同時に発生しています。

このような社会問題を解決する手段として、日本全国に太陽光などの再エネ電源以上に電気の需要と供給をコントロールする事ができる『系統用蓄電池』や『FIT太陽光発電所に蓄電池を設置するFIP転』を加速させる取組みをどんどん提案していきます」

将来的には日本太陽光発電所全てに蓄電池が入っている状態になれば、再エネ電源は需要と供給をコントロールできるすばらしい電源となります。

「特にFIP転は新設より売電単価の高い中古の発電所のほうが、投資効果が高いことが多いです。私たちはメーカー・日本全国の発電事業者・販売店等と再エネビジネスを通じてネットワークを築いておりますが、これはタイナビシリーズのようなインターネットビジネス(IT)とリアルを組み合わせた仕組みにより、10年以上取り組んできた成果だと思います。

今後も国の方向性である蓄電池の導入を推奨しながら再エネ導入を増やし、単に売電するだけでなく、蓄電して高く売れるタイミングで売るなど“エネルギーをデザインする時代”に入っていると感じています」と佐伯さん。

◉未来の再エネ業界を支える“顔”へ

グッドフェローズ社は今後、自社のブランド力をさらに強化し、「再エネ=グッドフェローズ」という認識を社会に浸透させていくことを目指しています。タレント起用などの施策も模索される一方で、あくまで大切にしているのは“ユーザーとの接点の質”とのことです。

「電気代が高くなれば再エネへの関心は高まる。だからこそ、一時の流行ではなく、本当に価値のある提案ができる企業であり続けたい」と佐伯さんは話されます。

再エネの未来を見据え、情報と現場の橋渡しを続ける株式会社グッドフェローズ社。佐伯さんの言葉の端々から、“次の10年”をデザインするリーダーの確かな視座を感じることができました。

こんにちは!フォーウェイグループ広報チームです。

今回は、フォーウェイグループのブックマーケティングサービスで大きな効果をあげられた、公認会計士の森大輔先生にお話をうかがいました。

独立会計士としての事業を立ち上げるにあたってのマーケティングツールとして、書籍をフル活用した経緯を聞いてみます。

事業立ち上げの起爆剤として出版を決意

ーー独立一年目のタイミングで、出版というマーケティング手法を選択された経緯をお聞きできますか?

ー森

最初から「出版」という手段が頭にあったわけではないんです。

ただ、事業の立ち上げにあたって、自分のコンセプトを世の中に強く発信する必要性は感じていました。

というのも、私は公認会計士ですが、米国や英国でキャリアを積んできて、日本企業の海外グループ会社の監査という特殊な領域に取り組んできたんです。

いわば「日本人が海外に出てビジネスをするにあたっての専門アドバイザー」なわけですが、ファームから独立するとどういう枠組みで誰にサービスを提供できるのかがちょっと伝わりづらい。

ホームページからの問い合わせは個人の方の相談だったりしますし、一定以上の規模感がある企業が顧客候補になるため、無闇に営業をかけたところで…と悩んでいました。

ーーそこで「本」にピンときたと。

ー森

はい。お話を頂いて「これだ!」とすぐ思いましたね。

自分が顧客に提供できる価値を一冊の本にまとめられるわけですから。その当時やっていた商談を想像して、著書を出して「私はこういうプロなんです」と言うことができたらどんなに提案がやりやすいだろうと。本がビジネスに使えるイメージは明確に湧きましたね。

また、同業の会計士仲間に対するアピールとしてもすごく良いなと思いました。

公認会計士は請けている仕事のうち専門外の部分をお互いに回し合う文化があるので、横のつながりに向けて「自分はこの領域で開業しているよ!」という旗印を掲げられるメリットは大きいんです。

ーー事業の立ち上げと並行する形で、1年半ほどをかけた丁寧な書籍制作になりました。制作中のことで何か印象に残っていますか。

ー森

いやあ、よく形にしてくれたなと(笑)

出版しよう!という決断はすぐにできたものの、「海外」というキーワードを除いて、どんな本にするのかまったくイメージできていない状態で制作がスタートしましたから。

最終的には「実際の体験談をもとにして、海外進出した日本人が『失敗』するストーリーを小説風にまとめる」という方向性の企画になったんですが、ここに至るまでに編集者さんとライターさんが色々な提案をしてくれました。

決定した方向性については「なぜそうあるべきか」をフォーウェイさん側がすごく緻密に説明してくださり、納得して決められましたね。本の企画については素人なのでわかりませんが、十分な判断材料を提供してくださったので安心して決められました。

ーーそんな制作期間を経て、いよいよ出版。プロモーション関係も先生とたくさん話し合って決めましたね。

ー森

そうでしたね。私が会計士事務所を立ち上げて独立した拠点は東京ですが、同時に地元である愛知県の、税理士法人を主体とした企業グループの代表という顔も持っているので。東京と愛知の2エリアでどうプロモーションをかけていくか、私自身が持っている人的アセットをどう活用していくか。色々と要望も言わせていただきましたが、すべて迅速に動いてくださって感謝しています。

出版して最初に動きがあったのが、会計士仲間でしたね。

SNSなどを使って同業の会計士に書籍を配る動きを発売時にやっており、皆さん拡散に協力してくれました。

すぐにセミナーの講師として呼んでもらえてそこから商談に繋がったりと、出版効果が出るスピードに少し驚いたくらいです。

ーー先生の拡散のおかげで、この本は発売一週間でAmazonだけで150冊以上売れましたから。そんなことは商業出版でもなかなかありません。

ー森

いやいや、私なんてたいした拡散力ではないです。

その後も、期待していたとおり、見込み客への提案時に本を配ったりする活動で、商談の確度が大幅に上がった実感はありますね。

さらに、本を出したおかげでメディアさんからの取材が来たのは、想像以上の出版効果でしたね。

まず、地元のエリア新聞に取り上げられました。続いては、なんと中日新聞さんに掲載してもらいました。そのほかにもラジオ局のFM軽井沢、講談社さんのクーリエ・ジャポン(https://courrier.jp/overseas/395002/)など…反響はとても大きかったです。こんなにたくさん拡散されるとは、思ってもみませんでした。

ーー広告ではないメディア露出はお金を払えばできるものではありませんから。先生のお力です。

ー森

本業の営業活動はある程度の規模がある企業の決裁者レベルが相手になるんですが、本はあえて一般のビジネスパーソンにも伝わるような内容にしたのが良かったのかもしれませんね。

国際派の多い東京と名古屋を中心に大きく露出できたのは、狙いどおりでした。

出張族がよく訪れる書店を分析して重点アプローチをかけてくれたりと、そのあたりはフォーウェイさんのプロフェッショナリズムを感じましたね。

私は公認会計士といっても、独立したばかりの単なるいち人間ですから。

著書なしにここまでのチャンスをつかむことは、ちょっとできなかったと思いますよ。

ーー出版して半年で成功事例としてインタビューさせていただくのも、実はかなり早いタイミングです。それだけ大きな効果がすぐ出ていたので。

ー森

そうなんですか!

もちろん引き続き本をフル活用すべく私自身も頑張っていきますが、現時点でけっこう自分の認知度が上がった実感はあります。

なんというか、紹介案件にしても何にしても、ビジネスに有益な出会いに必ず本の話題がくっついてくる感じですね。

自分自身の事業軸も書籍制作によって明確になり、さあ拡大するぞ!とモチベーションが湧き上がっています。

ーーそれは素晴らしい。最後に何か伝えたいことはありますか。

ー森

欧米を中心とした海外では、公認会計士をはじめとした会計業界の人気や認知度が日本よりもはるかに高いんです。

自分の活動を通じて、日本における業界全体の認知度を上げて、公認会計士をもっと人気の職業とする。それが私の夢です。

その夢の足がかりとして事業を立ち上げるため、書籍は大きな役割を果たしてくれました。長期的な認知拡大のきっかけになるツールとして、本にはこれからも期待しています。

仕事の実績が増えたら数年後には2冊目を出したいですね。

ーーその時はぜひ、またお手伝いさせてください!本日はありがとうございました。

▼フォーウェイのブックマーケティングのご案内はこちら

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

こんにちは!フォーウェイグループ広報チームです。

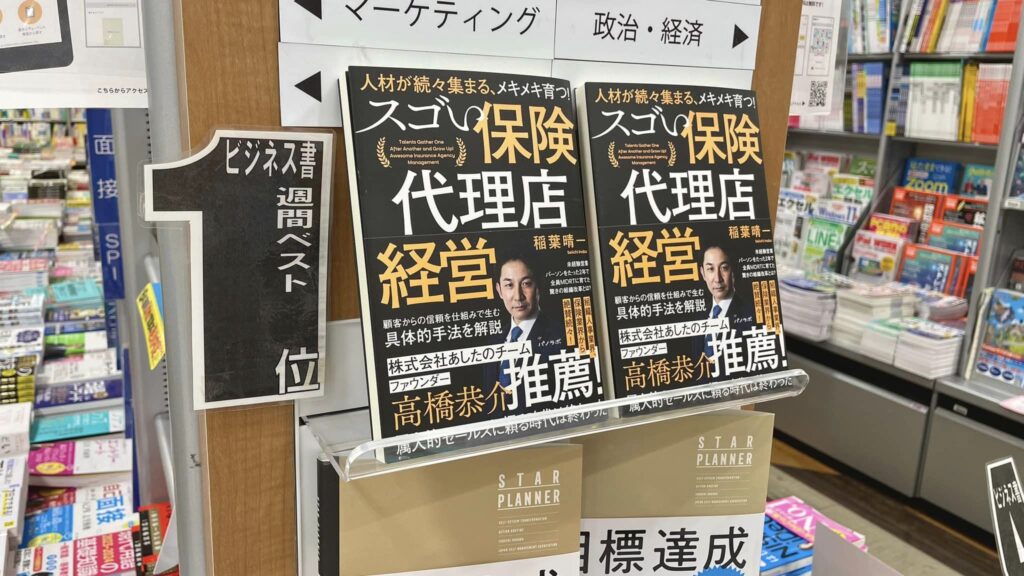

今回は、フォーウェイのブックマーケティングサービスであるパノラボ出版で大きな成果をあげられた、株式会社イナバプランニングカンパニー(現:ハレノヒハレ株式会社)の稲葉晴一社長のインタビューにお邪魔させていただきました。

「出版を決めたときには想像もしなかったようなことが色々起こっている」と熱っぽく語る稲葉社長。出版の経緯や、ブックマーケティングで感じた効果について聞いてみました。

「すごいことになった!」

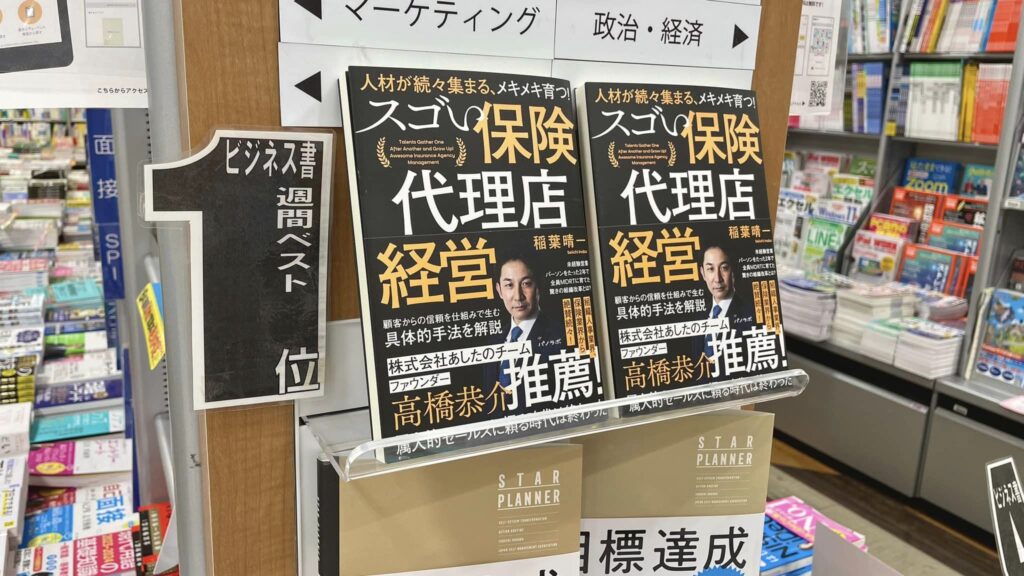

ーー2023年の6月に『人材が続々集まる、メキメキ育つ!スゴい保険代理店経営』をフォーウェイグループのパノラボから出版されました。その後、反響などはありましたか?

ー稲葉

すごいことになっています。出版直後から反響があり、時間が経つほどに色んな出来事が起こっていますね。

本来の出版目的であった、同業の保険代理店からのコンサル依頼がまず数件。そして驚いたのは、保険会社から講演の依頼が来たり同業支援の話が回ってきたりと、「保険会社にとって頼れる代理店」というありがたいイメージを持ってもらえるようになったことです。

保険代理店はコンビニより数が多いうえ、扱う商品で差別化ができません。保険会社側から一目置いてもらえる代理店になることの価値はとても大きいんです。

なんと保険会社が費用を持ってのマーケティング活動に参加する声をかけてもらえたりしており、出版前には考えられなかったような状態になっています。

ーー案件獲得という直接的な利益にくわえ、いわば間接的なブランディング効果も感じていただけたんでしょうか。

ー稲葉

そうですね。出版を決めたときももちろん出版効果は期待していましたが、実際に出版してみて、思った以上にわかりやすいビジネスメリットが大きかったのは嬉しい誤算です。

なんというか、当社の見られ方が確実に変わりましたね。同業者の集まりに出ても「あのイナバプランニングカンパニーさん」という反応で最初から一目置かれている。保険の商談に従業員と同行するときも、お客様に事前に本を読んでおいてもらうと、ご面談するときにちゃんと「あったまっている」んですよね(笑)

書籍に盛り込んだ当社の経営方針や理念に、強く興味を持ってもらえている。

当社で扱うような法人保険の営業は、商談が経営者同士の良い議論になるのか、出入り業者のような見られ方をするのかで結果がまったく違うんです。本来、人材戦略や財務状況など経営の中身を腹を割って話してもらって、相手の経営に踏み込んだ提案をしないと大型の保険契約は決まりませんから。本を出して、そういう理想的な商談をすごく増やせました。

もう一段上のステージに上がりたかった

ーーブックマーケティングという施策を決められるまでにはどんな経緯があったんですか?

ー稲葉

当時、ベンチャー企業としてはある程度安定していて、もう一段階上のステージに登るための方法がないか考えていたところでした。もちろん課題はたくさんあったんですが、少し長期的で効果が未知数な投資もやる資金的な余裕はあった、というのが実情です。

そこで、ブックマーケティングという手段に出会ったんですね。これだ、と。当社の強みを組み込んだ車輪があるとして、「あ、本は当社のこの部分にハマって車輪がより早く回り、事業が加速するな」と直感でわかりました。短期的な効果も長期的な効果も、期待できましたね。

ーー懸念などはなかったんですか?

ー稲葉

ありましたよ。自分なんかが本を作れるのかと(笑)

本を出す意味はあると思いましたが、中身を作れるほど自分自身にノウハウや理論が本当にあるんだろうか、という不安ですね。

ただ、その不安は制作のなかで解消されていきました。編集者さんや制作に協力してくれたライターさんがいつも私のふわっとした話をわかりやすくまとめ直して提示してくれて、本作りを通じて自分自身の考えの言語化がどんどん進んでいった感覚でした。

出版を通じた自分自身の成長を実感

ーー出版を通じてご自身の理論が体系化されるきっかけになった、というのは著者からよく聞かれる声です。

ー稲葉

その効果は本当に大きかったです。正直、すべてが変わりましたから。本をきっかけに講演に呼ばれて話しても、自信を持って語れる。以前から考えてはいたけど言語化されていなかった概念が、出版によってスルスルと言葉になって出てくるようになった。その言葉が聴衆に刺さっているのも感じます。

ーー元々中身はおありだったのが、出版でさらにパワーアップしたイメージですね。従業員の皆さんに話されることも変わったのではないですか?

ー稲葉

マネジメントがまったく変わりました。保険代理店という性質上、どうしても売上数字だけ見て従業員にネチネチ指導してしまうところが、私も以前はあったと思います。

それが出版後は、想いを明確に言語化して熱く伝える、というスタイルに自然と変わりましたね。外的な圧力で働きかけるマネジメントから、従業員の内的な動きを促すマネジメントになったイメージです。

従業員数10〜30人くらいの企業で、採用と人材に困っていないところはないと思います。当社もご多分に漏れず人材の定着などに課題がありましたが、出版後に私のマネジメントが変わったことでみるみる従業員が進化していきました。それぞれが自分で考え、メキメキ成長していった。もはや当社では、「人が育つのは当たり前」という感覚です。

間違いなく、出版を通じて自分自身が成長した結果です。

ーーそれはすごい。出版後、人員も拡大されましたか?

ー稲葉

はい。人材が定着するので採用に力を入れられる。人が育つから当然、採用すれば人が増えていく。という、良いサイクルに入りましたね。

驚いたのが、本を読んで当社に応募したという方が複数人出てきたことです。実際にすでに入社して活躍している社員もいます。あくまで集客のアシストツールとしての出版を意図していたので、ここまでの効果は期待以上でした。

ブックマーケティングの意義

ーー総じて、ブックマーケティングをやってよかったと思ってくださっている、と受け取って良いでしょうか。

ー稲葉

もちろん。あらゆる角度からの好影響がありました。

思うのは、ブックマーケティングはあくまで、一種の広告だということですね。よく本を出したと言うと知り合いから「何冊売れて印税でいくら儲かったの?」と言われるんです。いやいや、そういう話じゃないんだよと。書店で本を売るのは手段の一つであって目的ではなく、出版によって広告効果を得るのが狙い、と考えて取り組むべき施策だと思います。

現に当社でいうと、直接的な案件獲得による利益だけでも余裕の出版費用ペイ。間接的なものも入れると測定しきれないような成果が出ています。

ーーありがとうございます。稲葉社長の本、実は商業出版と遜色ないくらいの売れ行きで、出版社としての弊社の利益にもなっているんですよ。

ー稲葉

本当ですか?それは良かったです(笑)

本は出してみないとわからない部分が大きいですが、私の場合は間違いなく出して正解でした。今は事業として自分なりのゴールに邁進することに集中できていて、コンディションは最高です。

「上質な仕事を追求し続ける」企業文化を発展させていきたい、というのが今の想いです。これも、本を出す前は出てこなかった言葉なんですよ。

ーービジネスにリターンがあっただけでなく、出版を通じたご自身の成長も強く感じておられる稲葉社長。さらなる躍進を弊社としても引き続きお手伝いできればと思います。本日はありがとうございました!

▼フォーウェイのブックマーケティングのご案内はこちら

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

健康食品やサプリメントが市場にあふれる中、商品に込めた確かな哲学で支持を集める企業があります。

「株式会社健将」です。同社の代表取締役を務める箕浦雅子さんは、薬剤師であり、食養アドバイザー、さらに三児の母という多面的な役割を担っています。

本インタビューでは、同社の歩みと事業の背景について話を聞きました。

インタビュイー/

箕浦 雅子様(株式会社健将 代表取締役社長、薬剤師、食養アドバイザー)

【プロフィール】

福岡県福岡市生まれ。薬剤師、食養アドバイザー。

三児の母であり、両親の会社を継ぎ経営者となる。チョコレ ート嚢胞(子宮内膜症)破裂により両卵管を一部切除。子どもは望めないと言われるも、自然妊娠にて三児を授かる。両親の影響で幼い頃より食養に触れていたが、自身の入院をきっかけに真剣に学ぶように。

様々なセミナーや書籍を通して人生哲学を学ぶなか、易経に出会い、今までの学びと食養の関係が腑に落ちる。現在、学校薬剤師として小学校でお酒とたばこの話や薬物乱用教室を行う。

食の大事さ、子育ての楽しみ方、夫婦円満の秘訣などセミナーも開催。母から継いだ「体の基礎を整える」サプリメントを販売しており、自身も愛用。

著書に『ラクに楽しくいい子が育つ10のルール』(パノラボ)。 |

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ 代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

◉「薬は毒」母から受け継いだ哲学

箕浦さんが健康食品事業に携わるようになった背景には、母親から受け継いだ哲学がありました。

「母は薬剤師でしたが、薬を使うことには慎重で、『薬は毒だから、自分では飲むな』と教えられました。その言葉がずっと心に残っています」。

母親が始めたサプリメント事業は、薬に代わる新しい選択肢として「体の基礎を整える」ことを目的に開発されたものでした。箕浦さんはこの事業を引き継ぎ、さらなる発展を目指しています。

「母がミネラル不足を解消するためにサプリメントの研究を始めたのが47年前。そして昭和53年に商品化が実現。その後納豆菌、黒焼き玄米などのアイテムが増えていきました。その後、私も薬剤師としての知識や経験を活かしながら、この事業を広げる努力をしています」。

◉商品のテーマと哲学

株式会社健将の商品開発には、箕浦さんの信念が色濃く反映されています。そのキーワードは「循り(めぐり)」です。

「体が循ることで健康が保たれます。栄養や代謝が循るだけでなく、心も体も整うことで、人生そのものが良い方向へ循環します」

と箕浦さんは話します。

現在企画中の新ブランドのテーマもこの「循り」に根ざしているそうです。海外市場を視野に入れた越境ECの取り組みでは、「長く飲み続けても副作用がない」という絶対条件を守りつつ、納豆菌を活用し、めぐる体作りができる高品質なサプリメントを展開予定です。。

「納豆菌は、タンパク質や脂肪の分解を助ける酵素を多く出します。また、安定性が高いので品質の維持が容易です。うちのサプリメントは長期間飲んでも体を傷めることがありません」。

◉未来の健康をつくる「ママの楽笑アカデミー」

現在箕浦さんが力を注いでいるのが、「ママの楽笑(らくしょう)アカデミー」という社団法人です。この取り組みは、健康管理を必要とする女性たちに向けて、知識とサポートを提供することを目的としています。

「女性の体が冷えると、不妊のリスクが高まり、子どもにも影響が出ます。若い世代の女性たちに向けて、体の巡りを良くするためのサポートをしたいと考えています」

さらに、若年層向けの新ブランドも立ち上げ中です。その背景には、健康食品に対する若者の関心を高めたいという思いが込められています。

「中学生くらいから『肌』や『体調』に関心を持つ子が増えています。そういった子どもたちに気軽に手に取ってもらえるよう、デザインやコンセプトを若者向けに刷新しました」。

◉医薬品卸売業から健康食品へ、転換を見据える経営者の目

グループの長年の主力事業であった医薬品卸売業について、箕浦さんは「いずれは手放すかも」と考えています。その理由は、業界の構造的な変化にあるといいます。

「薬は国が価格を決めているため、利益を出すのが難しくなっています。医薬品業界は、メーカーが直接病院に納入する方向へと移行しています」

医薬品業界全体の変化を冷静に分析しつつ、箕浦さんは健康食品事業に注力し、ASEAN諸国への進出や越境ECを通じて新たな市場での可能性を広げています。

◉「健康な体が揺るがない人生をつくる」

箕浦さんが提案する健康とは、単なる体調管理に留まりません。それは、揺るがない”基盤”をつくることだと話します。

「病気になったときに立ち直れる基盤があるかどうかが重要です。基盤が整えば、たとえ、がんにかかっても元に戻れる可能性があります。サプリメントはそのための一助として提供しています」。

箕浦さんの哲学は、長年の実績と経験に裏打ちされています。薬剤師としての知識、経営者としての判断力、そして一人の母としての実感。それらが融合し、同社の商品と事業の原動力となっています。

◉循る未来へ――箕浦雅子さんの挑戦は続く

インタビューの最後に、箕浦さんは「循る」という言葉に込めた想いを次のように語りました。

「体が傾けば、心も傾きます。人生は循りそのもの。私たちは、良い循りを生むお手伝いをしたいと考えています。健やかな未来を、共に創りたいですね」

健康食品やサプリメントの世界で、確かな哲学を持ち挑戦し続ける箕浦雅子さん。その姿勢は、業界にとどまらず、多くの人々の健康な未来を切り開いていくことでしょう。

IT業界において、システムエンジニア(SE)からキャリアをスタートさせ、現在は株式会社ラフティの代表取締役を務める奥村哲次さん。その手腕は大手小売業や流通業の分野で数多くのプロジェクトを成功に導き、効率化と実務に根ざしたコンサルティングで高い評価を得ています。

今回のインタビューでは、奥村さんの事業哲学と今後のビジョンに迫りました。

インタビュイー/

奥村哲次様(株式会社ラフティ 代表取締役、ITコンサルタント)

【プロフィール】

IT企業でシステムエンジニアとして勤務。

大手小売業のクライアントへ多数の事業提案を通すなど実績を重ねたのち、2014 年にITコンサルティング業の株式会社ラフティを創業、代表取締役に就任。

徹底した自動化と合理的仕事術により、代表者一人の法人で1億円に迫る年商を達成する。著書に『乗り越え力』(日本ビジネス出版より出版、フォーウェイが企画プロデュース)。 |

インタビュアー/執筆者:

仲山洋平(株式会社フォーウェイ 代表取締役、クリエイティブディレクター)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。 |

最大14のプロジェクトを単独で推進。IT業界の常識を覆す

奥村さんは、サラリーマン時代に最大14ものプロジェクトを同時進行で推進。店舗の売上管理システムからCRM構築まで、ITの根幹を支える開発に携わり続けました。

これらは、ITの根幹とも言える「物流」や「販売促進」を支える重要な分野です。

「最大で14のプロジェクトを同時に動かしたこともあります。要件定義から詳細設計、資料作成、そしてプログラマーへの指示出しまで、すべての工程を一気通貫で手掛けてきました」

と振り返る奥村さん。その徹底ぶりは、単なるシステム開発に留まらない効率化と付加価値の提供にあります。

単にコンサルのように企画だけを行うわけでも、開発ベンダーのように開発だけを担当するわけでもなく、奥村さん自らがプロジェクト全体をコントロールし、役割分担を適切に行いながら開発を進行しています。

この一貫したプロセス管理とファシリテーション力により、たとえば売上管理システムでは作業工数を30%削減し、CRMシステム構築では顧客リテンション率を10%向上させるなど、具体的な成果を上げています。

「単価を抑えながらも高品質な成果物を迅速に提供することに努めています。そのために、開発の上流工程をクライアントから引き受けることで、お客様の負担を軽減しています。普通なら大手コンサルティングファームが手掛けるような意思決定レベルの提案を、小回りよく行えるのが私たちの強みです」。

◉「仕組み化」で粗利を守る新しいコンサルモデル

奥村さんのアプローチは、ITコンサルティング業界の常識を覆すものでした。

さらに、自社内の業務の仕組み化と効率化にも余念がありません。

「従来、クライアントのシステム同士のデータ連携は手作業で行っていました。しかし、それをBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)として外部に委託し、自社では管理とツール化に専念し、さらに作業マニュアルを整備。それにより、BPOベンダーへの指示内容を効率化しました。このプロセスにより、委託する作業の注文単価を抑えることが可能になり、全体的なコスト削減を実現。結果として、受注単価が低い案件であっても、会社全体としての粗利率を10年間平均で55%以上に維持する高いサービス力を発揮しています」

この仕組みにより、既存システムの運用や改修を効率化することで、クライアントへの価値提供を安定化しています。

◉「楽しい」がビジネスの原動力

そんな奥村さんが最も大切にしているのは、「楽しむ心」です。

「会社を大きくすることには興味がありません。一件一件のプロジェクトに集中し、楽しみながら取り組むことで最大限のパフォーマンスが出せると考えています。この楽しむ心があるからこそ、プロジェクトに対して“自分ごと”として主体的に取り組むことができ、結果として最大限のパフォーマンスを発揮できるのです。実際、自分が楽しんでいる提案や改善案を採用し、プロジェクトに実装することで、苦しさを感じるどころか、やりがいや喜びを見出せる場面が多くありました」

かつて、ラフティとして年商1億円を達成した際のハードワークのきつさを振り返りながら、その数字にとらわれない価値観を強調します。

「お金はただのツールです。それをどのように喜びに変えられるかが大事。健康な体や心はお金で買えません。この気付きを得てから、ビジネスもプライベートも本当に充実するようになりました」

◉「手を動かすコンサルタント」としての誇り

「私は『コンサルタント』という言葉があまり好きではありません」

と語る奥村さん。

その理由は、業界内における「手を動かさないコンサルタント」への違和感にあります。

「システムに精通せず、ただ正論を並べるだけのコンサルタントが多いと感じています。私のやり方はその真逆で、クライアントの一員として『自分ごと』の意識で取り組むことを大事にしています。技術者も数多くいますが、ただの作業者で終わる人は単価も低い。そこに上流工程を絡めた価値を付加することで、差別化を図っています」

◉未来への挑戦と楽しむ心

IT市場はますます拡大しており、奥村さんの視野も広がり続けています。

「セルフレジやCRMなど、技術がさらに進化する余地のある分野では、次世代の仕組みを提案することで、業界全体の革新をリードしたいと考えています」

と語る彼の表情には、次なる挑戦への意欲が満ち溢れています。

その根底にあるのは、「楽しむ心」。

「健康を大切にしながら、持続可能なビジネスを展開していくこと。それが私にとっての成功の定義です」

と語る言葉には、これまでの経験と哲学が凝縮されています。

◉まとめ

奥村哲次さんは、IT業界の常識に挑戦し続ける実務派コンサルタントであり、楽しむ心を忘れないビジネスマンです。

その姿勢は、クライアントに対してだけでなく、自らの人生をも豊かにするもの。

これからも、その挑戦は続いていくでしょう。

2020年7月に、Re・rise Newsさんよりフォーウェイ代表の仲山が経営者インタビューを受けた動画とその一部始終を公開します。

本インタビュー原稿については、リンク先の動画をもとにしていますが、文章化にあたり言葉の意図や意味が変わらないように編集をしています。

インタビュアー:Re・rise News 小水 嘉様

インタビュイー:株式会社フォーウェイ代表取締役 仲山 洋平

「新しい時代をつくりたい」株式会社フォーウェイ代表取締役 仲山洋平

ーーそれでは今回は株式会社フォーウェイ代表取締役の仲山洋平さんにお話を伺いたいと思います。仲山さんよろしくお願いします。

仲山)フォーウェイの仲山です。よろしくお願いします。

ーー仲山さんはいろんなマーケティングプロモーションを企画されたり、出版事業に携わっていらっしゃったりしています。では早速、仲山さんに夢やビジョンについて語っていただきます。

仲山)フォーウェイのビジョンが「新しい時代を作る」ということを掲げています。

それは他の批判とかそういうわけではないんですけど、私が会社を創業したのが2020年9月なのですが、すごく時代の流れというのがコロナもあったりして変わりました。

時代の流れで、働き方改革だったり、リモートワークが導入されたり、個の時代と言われ始めて、フリーや業務委託の働き方がどんどん加速している流れにあります。

もともと私は新卒で清水建設というかなりコンサバな老舗の会社に入社しました。オールドエコノミーみたいなものと比較してみてみると、違った価値観でビジネスや経済を回していかないと日本がより良くなっていくというのは難しいのかなと考えています。

なので、僕たちの世代で「新しい時代を作ろうよ」という若者や同じ考えを持っていけるような、これからの仲間に対する呼びかけの意味で「新しい時代を作る」というビジョンを掲げています。

それがドリームということになるかと思っています。

ーーありがとうございます。「僕たちの新しい時代を作ろう」という気概を持っているのはものすごく良いですね。特にどんな時代にしていきたいなというイメージはありますか?

仲山)一方で年功序列や終身雇用は良きものとしてはあると思うんですけど、終身雇用でゆっくり育ててもらう代わりに人事の仕組みだったり転勤だったりには従わないといけないというところだったり、そういうのは幸せではないのかなと思っています。

そういう意味ではきちんと成果を出して、実力を発揮していくことに対して、若くてもきちんと豊かにもらえるものはもらっていながら、一定の許される自由な部分は自由に働いたり生きていけて良いのではないかなと思っています。

会社という枠組みではなかなかそれが許される環境がないと思って、自分たちで作っていこうという風に思っていますね。

ーーサラッと話をしていただいていますが、結構深刻な話だなと思いまして、若い人たちは会社に入ってそこで働くことがきちんと自分の能力が発揮できなかったり、正当に評価されなかったり、それに対して正当なフィードバックがないというのが現状ということですよね。

仲山)そうですね。正当じゃないというまで尖ったことを言うつもりはないのですが、長く勤めていたり、大きい会社になってくると「働かないおじさん」なんて言われてしまいます。

あまり評価は高くないけど若い実力がある人よりも相対的に仕組み上たくさんもらってしまうような方が溜まっていくわけじゃないですか。

それは誰のせいでもない部分があると思うんですけど、組織って老化していってしまうと思うので、新しく作って全体として若返らせるっていうことは必要かなと思うんですよね。

国も年金の制度や企業に求めるものを見ても、年金で担保していた老後の生活みたいなところを企業の再雇用で代わりにやってもらおうというところと、一方で企業の45歳定年だという話になっているのが不毛だという気がしています。

だったら新しく作って新しいメンバーでやり直した方が早いんじゃないかとマクロでは思っています。

ーーありがとうございます。誰のせいではないにせよ、日本の会社のなかなか難しい現状があるなと思いまして、そこに対して自分たちの世代から新しい時代を作ろうという意気込みが素晴らしいなと思いました。

新しい時代を作るということを掲げてらっしゃるんですが、そこに向けての目標や計画はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。

仲山)たとえば、具体的に何年に上場したいというようなわかりやすいものを打ち出すことはまだしていないんですが、目標ということで言えば会社としてはきちんと拡大をしていきたいと思っています。

「新しい大企業」にしていきたい思いがありまして、夢の実現っていうところに直接つながってくると思います。

大きくなって関わる人が増えていくことでこそインパクトが増えてくる部分もあります。

小さくても自分の理想通りに成り立っていればそれでいいかな、というのはせっかく会社を立ち上げるというリスクを取ったのにそれはあまり面白くないと感じるところもありました。

きちんと組織として大きくしていって、仕事上もお客さんや取引先も含めて事業ですから関わる人をなるべく増やして、その人たちを幸せにしていこうという方向を持っていることは起業家として責任なのかなと考えています。

ーーやるからには大きいビジョンを掲げていくというのは本当に素晴らしいと感じました。今やってらっしゃる分野もありますが、どういったところに具体的に着手していきたいというのもあったりしますか。

仲山)私たちがコンテンツの発信をサポートするっていう軸のマーケティングを主にやらせていただいていまして、企業向けの出版やウェブでの発信、動画による発信など、一つコンテンツというのを横軸に通してやらせていただいているんですね。

なので、そこのところは今はぶらすつもりはないです。

ミッションとして掲げているのは「コンテンツの総合商社になる」っていうことなんです。

人によって、内容によって、あるいは受け手のインサイトによって、本が良いのか、動画が良いのか、新しい別のものが出てくるのかーー適した媒体が変わってくると思うので、そこはお客さんやユーザーのニーズに合わせて適切な媒体を提供できる総合商社になるというイメージを掲げています。

ーーコンテンツを発信していって、どのようにやっていくかはそこにあわせてカスタムするということですね。新しい時代を作る、そこへ向けて会社を拡大してらっしゃると思うんですが、夢やビジョンを具現化していくにあたり仲山さんの活動指針や実践行動はどのようなことでしょうか。

仲山)一つは勉強するようにはしています。

本をなるべく読むようにしていますし、前職で勤めていたときは忙しさにかまけて世間のインプットを怠ってしまっていたところもあるので、独立して最初は時間もできるのでインプットを多くして世の中のことを多く知っていこうというのは意識しています。

私は34歳なんですが、ある程度の年齢になってくると頭が良くなるとか、実力そのものが実務で上がっていくのは鈍化していくと思います。

ですので、なるべく多くのことを知って考える材料を増やしていくことしかトレーニングになることはないのかなと段々思うようになってきていて、なるべく勉強はしなきゃなと思うようにはなりましたね。

仕事柄、医療機関やコンサルティング会社、不動産会社など、いろんな事業をやっている会社にマーケティングの提案をするとなると、一番理想としては経営者やその会社の方に成り代わって自分がやったらこういうふうに集客したら儲かるかもなとトレースして踏み込んで考えないと良い提案はできません。

そういう意味で、ものは知れば知るほど良いものだと思います。

ーー相手以上に相手のことをわからないとマーケティングって難しいのかなと思うので、かなり幅広く知る必要があるんでしょうね。

仲山)本来、マーケティングの提案って難しいものですからね。

ーーそれができるようにというのと自分自身を高めていくと言いますか、そのために考える材料としてたくさん学んでらっしゃるということなんですね。日々勉強をし続けるというのが人間の可能性であり、仕事に対する真摯な向き合いの姿勢が現れているなと感じました。次に夢やビジョンを持つに至ったきっかけはどのようなものなのでしょうか。

仲山)会社を立ち上げた背景が、前職で企業の出版をサポートする幻冬舎グループの出版社の編集者をしていたんですが、一つの会社の社長と半年〜1年とかずっとやり取りして本作りをしていくことになって、そこで200件ぐらい実績を積んできました。

その中で本に限らない相談があって、ウェブで相談できないかとか、動画など、いろんなマーケティングに関する相談というのを受けることが増えました。

会社の商材がパッケージ的に決まっている中で、そこに柔軟に応えて引き続き長いお付き合いを実現するっていうことができないことにままならない思いを感じていたのです。

であれば、それが実現できるものを自分でやってみようかと起業した背景があります。

ーーそのような出来事が大きなきっかけでもあったんだと思いました。お客様からオファーがあっても、自分のできる仕事の範囲はこれだけだと、わざわざそれできないのが理由で独立するのはなかなかないと思いますが、そこまでしようと思ったのはどういったところでしょうか。

仲山)前職で今いるところではある程度奉公もやりきっただろうという気持ちがあって、全く同じ箱で同じことをやっていてもこの先ものすごく力がついてきたり豊かになったりするのかなと考えている時期がありました。

一方で転職してどうなのかと考えたときに、これまで企業ものの書籍づくりしかしていなかったので、ベストセラー目指す編集者のように振り切って切り替える考え方もありました。

ですが、単純にそれだけやっていてもこれだけ出版不況と長く言われていて今後も上がり目がない中で、そっちに振り切るのは自分の中でも疑問を感じたところもありました。

そこで、私の中では大胆にというか、将来一角の人間になりたいし、人より豊かになりたいしと考える中で、前向きな消去法として独立という道を選んだんです。

ーー今のままだとやりきって、これ以上力がつくのかという中で起業を選ばれたということなんですね。

仲山)前職の時に一つ基準点として設けていたのが、なんとなく生きていくのであればやめないでそこにいればよかったんですね。

最初の会社に勤め続けているよりも力もつけたいし、当時の同期よりもお金をもらっていられるように頑張らなきゃって考えることもあり、そういう意味ではその時点で普通に生きていくのが嫌だというのが根本的にあったんですね。

ーーそこからすでに元々のところで、なんとなく生きていくのではなく、力をつけられるような生き方をしようという自分の中で決めたものがあったんですね。

仲山)最初に話したこととつながる部分もあるんですけど、大きい会社だと50歳過ぎてからいきなり行ったこともないような土地の支社に部長として転勤したり、昇進できるのかというのは運要素もあります。

異動はあるにせよ、同じような“村”の中にずっといることになるので、人間関係リスクがあると思うんですよね。

ものすごく優秀でも権力を握ってる人間に嫌われたらおしまいみたいなものもあると思います。

そういうままならなさがあって。そういう意味では一貫しています。

ーーなぜこのまま生きるのではなく、一角の人間になるぞ、力をつけたいと思うようになった背景はどのようなことがあったのでしょうか。

仲山)そもそも精神的に幼いんだと思います。

ちょっと見方を変えて言うと、両親はすごく保守的なんです。

目立たず堅実にそれなりに幸せだったら良いと言い聞かせられて育ってきたのもあり、それに対するアンチテーゼみたいなところはあるかもしれないです。

同じ考え方で再生産するのは面白くないなと。

父は団塊の世代で、田舎から出てきて働いてみたいな人だったので、都会に出てきて都会もんにやられて悔しかったみたいな話を聞いたこともありました。

せっかく世代が受け継がれていく中で自分の代では同じことをしているんじゃなくて、前の代よりも発展させていきたいという気持ちもあったのかもしれません。

ーーその気持ちが定まったきっかけはありますか。

仲山)私、新卒の時の就活がうまくいかなかったんですよ。

ちょうどリーマンショックに引っかかったタイミングでもあって、途中で業界を切り替えようかなとか興味のあるメディアの業界を突き詰めるのかどうかという葛藤もありました。

1年就職浪人したんですが、志望度の高い会社に入れなかった挫折感があったのが大きかったと思います。

ーーチャレンジ精神が希望のメッセージになると思いました。

挫折した経験がある人もたくさんいる中で、新しい時代を作ろうってその声を待っている人もたくさんいると感じたので、多くの人たちを巻き込んでほしいと感じました。

最後、読者にひと言メッセージをお願いします。

仲山)ひと言ではないのですが、自分のことを褒めるのも叱るのも根本的には自分しかできないのかなと思うんです。

人から評価されたり褒められたり貶されたり色々とあると思うんですけど、その人たちには行動の一面しか見られていないじゃないですか。

根本的には他人の評価は当てにならないし、変わっていくと思っています。

自分のことは偉いぞ、頑張ったなって思うことはブレないと思うので、自分を愛して褒めてください。

参考:フォーウェイのブランディングサービスについてはこちらから

執筆者:仲山洋平(株式会社フォーウェイ代表取締役、編集者)

慶應義塾大学経済学部卒業。清水建設株式会社を経て、幻冬舎グループ入社。企業出版の編集者として金融、IT、不動産、企業創業記などを中心に200冊以上の書籍を担当。2020年2月、東京編集部責任者を最後に幻冬舎グループを退職し、出版プロデューサー・マーケティングアドバイザーとして創業。同年9月、株式会社フォーウェイとして法人化、代表取締役に就任。2021年11月には「日本の地域ビジネスを元気にする」というビジョンを掲げ出版社パノラボを設立。